2018年06月05日

【立谷沢川探検ツアー 2018.6.3】 報告②

立谷沢川探検ツアー後半は、去年、国登録有形文化財に登録された六渕砂防堰堤、瀬場砂防堰堤へ。

暴れ川だった立谷沢川は約80年間で45基の砂防堰堤が作られ、土砂・洪水氾濫被害から立谷沢川流域の人々の生活を命を守り続けています。

六渕砂防堰堤。

堤長157m、堤高15mの玉石積み粗石コンクリート造りで、昭和27年に完成。今日は流れ落ちる雪解け水の量が多く、迫力満点!

一つ一つ手で積んだ玉石。クレーンのない時代、4人くらいでやっと担いで積み上げたもの。全部人力で工事を行いました。

瀬場砂防堰堤に向かう途中、立谷沢川に下りて砂金採り体験。

立谷沢川から取った砂石

地域おこし協力隊の栗原さんから、砂金の取り方を教えて頂きました。

皆さん、興味津々で砂金の行方を追います。

ありました!左端にある小さな小さな砂金。皆さんは見つけられましたか?

今度は自分たちで体験。皆さん真剣に宝物さがし。

体験の終わりに、今度は昔ながらの方法で再度栗原さんが実演。木製の揺り板を使うと風情がありますね。

清らかな流れで、長靴から伝わる冷たさが気持ちいい。

最後は昭和28年に完成した瀬場砂防堰堤へ。堤長193.3m、堤高6m。300人以上の人夫が手作業で工事を進め、女性も働いていたそうです。

石碑「黙而雄」(黙々として与えられた仕事を果たす)の意。当時の砂防事業関係者の心意気を表しています。

堰堤前で記念撮影。堰堤の流れ水が爽やかで、マイナスイオンたっぷり。

暴れ川を治めるまで苦労した先人達の苦労と努力の歴史を、五感を使って体験できました。帰り道の鳥海山と月山の絶景。

暴れ川だった立谷沢川は約80年間で45基の砂防堰堤が作られ、土砂・洪水氾濫被害から立谷沢川流域の人々の生活を命を守り続けています。

六渕砂防堰堤。

堤長157m、堤高15mの玉石積み粗石コンクリート造りで、昭和27年に完成。今日は流れ落ちる雪解け水の量が多く、迫力満点!

一つ一つ手で積んだ玉石。クレーンのない時代、4人くらいでやっと担いで積み上げたもの。全部人力で工事を行いました。

瀬場砂防堰堤に向かう途中、立谷沢川に下りて砂金採り体験。

立谷沢川から取った砂石

地域おこし協力隊の栗原さんから、砂金の取り方を教えて頂きました。

皆さん、興味津々で砂金の行方を追います。

ありました!左端にある小さな小さな砂金。皆さんは見つけられましたか?

今度は自分たちで体験。皆さん真剣に宝物さがし。

体験の終わりに、今度は昔ながらの方法で再度栗原さんが実演。木製の揺り板を使うと風情がありますね。

清らかな流れで、長靴から伝わる冷たさが気持ちいい。

最後は昭和28年に完成した瀬場砂防堰堤へ。堤長193.3m、堤高6m。300人以上の人夫が手作業で工事を進め、女性も働いていたそうです。

石碑「黙而雄」(黙々として与えられた仕事を果たす)の意。当時の砂防事業関係者の心意気を表しています。

堰堤前で記念撮影。堰堤の流れ水が爽やかで、マイナスイオンたっぷり。

暴れ川を治めるまで苦労した先人達の苦労と努力の歴史を、五感を使って体験できました。帰り道の鳥海山と月山の絶景。

2018年06月05日

【立谷沢川探検ツアー 2018.6.3】 報告①

運動会日和だった6月3日(日)、立谷沢川探検ツアーを実施しました。

暴れ川だった立谷沢川の龍神信仰や治山技術の歴史巡り。

山形大学の岩鼻教授を講師に迎え、町内外から集まった20名の参加者の皆さんと一緒に歩きました。2回にわけてご報告します♪

まずは立谷沢肝煎の満願寺へ。

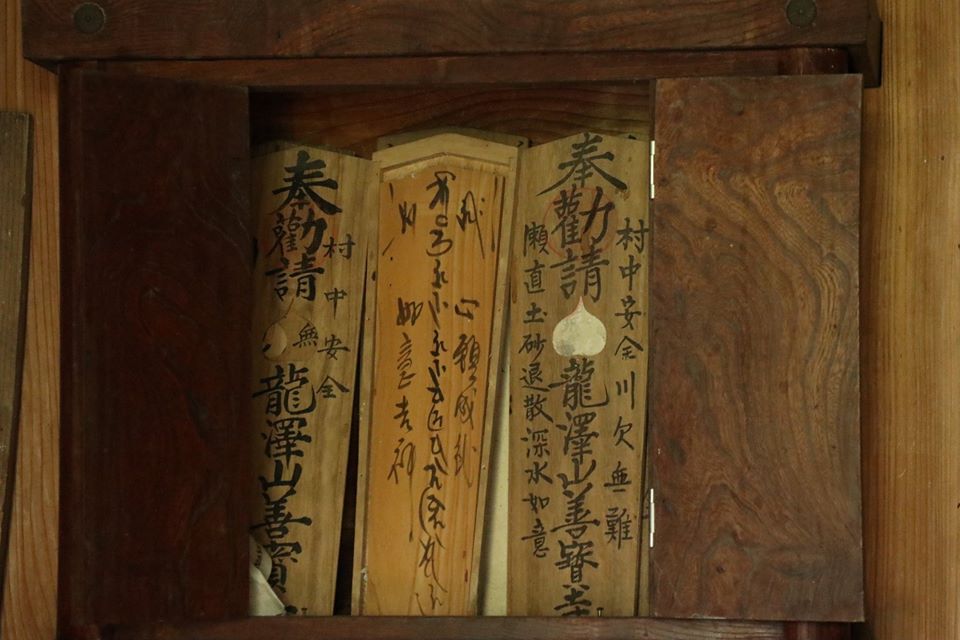

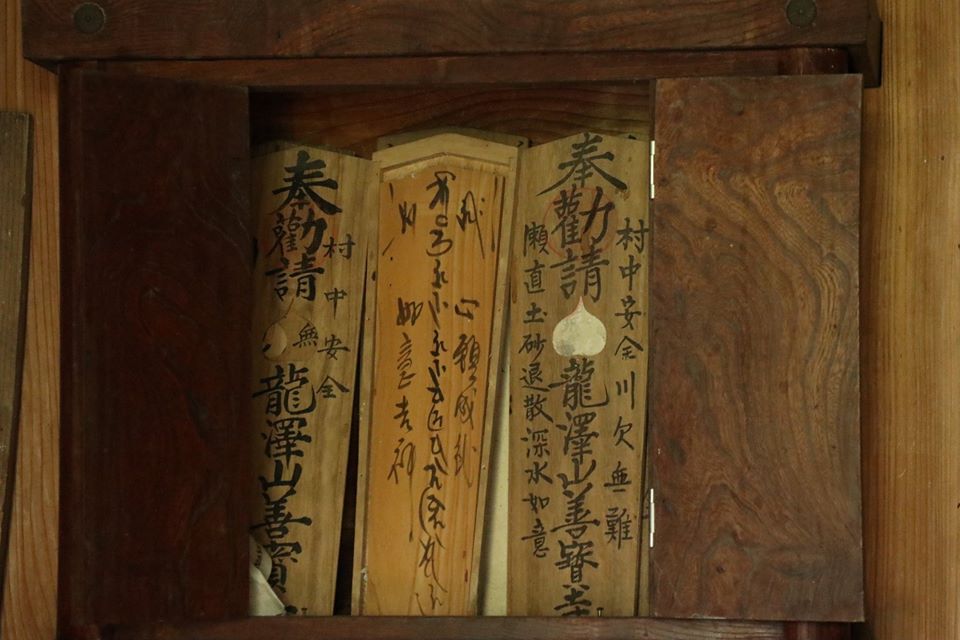

寛政5年、鶴岡市善寶寺からの分霊御札を祀る龍王殿。

毎年のように立谷沢川が氾濫したため、住民は龍神様の加護を心から願いました。

満願寺本堂。龍神信仰は今も90軒の檀家に受け継がれています。

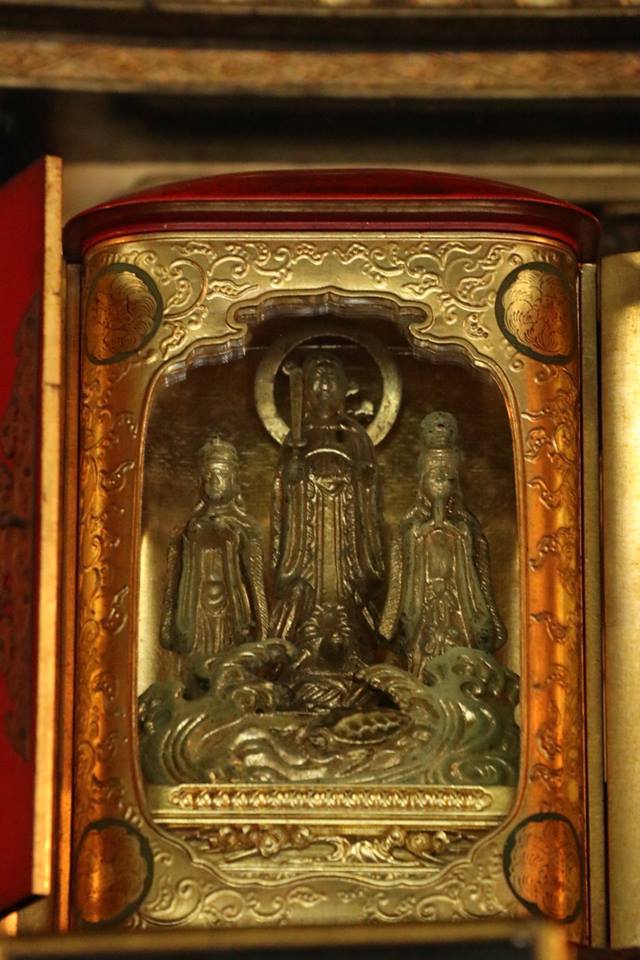

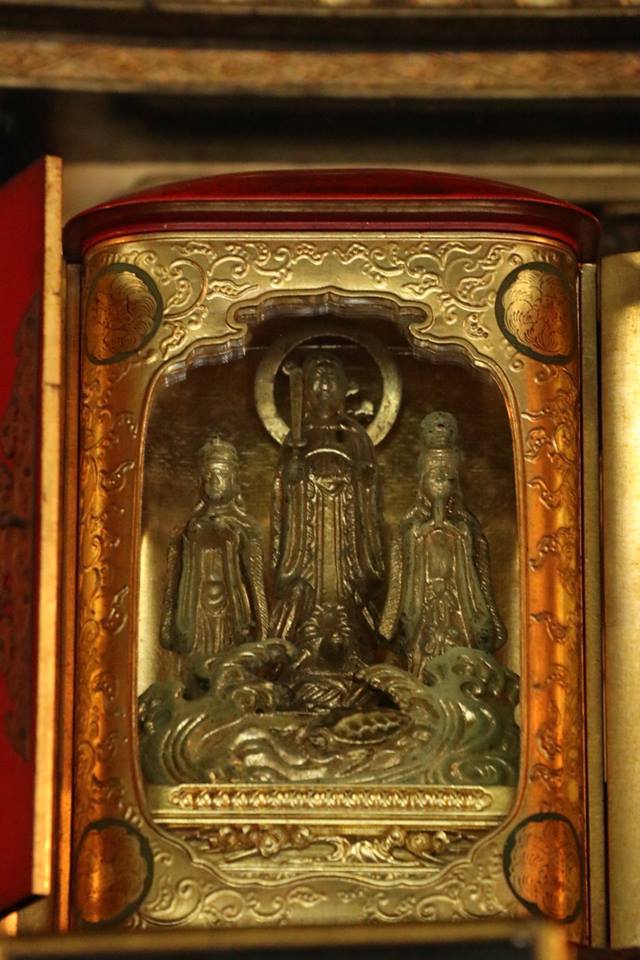

龍神観音

傘福。飾りのモチーフが、作られた時代を反映していて興味深い。

仁王像

次は熊谷神社へ。権禰宜さんから、亀の尾や熊谷神社の由来、水神様の話などを伺いました。

美しい杉木立の参道

熊谷神社本殿

清々しい、ご神体の御瀧。

さらに立谷沢川の上流、玉川第六砂防堰堤へ。

色玉石を埋め込んで描かれた「登り龍」と「下り龍」。旧立川町出身の方が描いた図案を基に作られたもの。迫力があります。

堰堤の上を探検しました!

前半の締めくくりは岩鼻先生のお話。立谷沢川と羽黒修験や龍神信仰、火山と砂防の関係について学びました。

暴れ川だった立谷沢川の龍神信仰や治山技術の歴史巡り。

山形大学の岩鼻教授を講師に迎え、町内外から集まった20名の参加者の皆さんと一緒に歩きました。2回にわけてご報告します♪

まずは立谷沢肝煎の満願寺へ。

寛政5年、鶴岡市善寶寺からの分霊御札を祀る龍王殿。

毎年のように立谷沢川が氾濫したため、住民は龍神様の加護を心から願いました。

満願寺本堂。龍神信仰は今も90軒の檀家に受け継がれています。

龍神観音

傘福。飾りのモチーフが、作られた時代を反映していて興味深い。

仁王像

次は熊谷神社へ。権禰宜さんから、亀の尾や熊谷神社の由来、水神様の話などを伺いました。

美しい杉木立の参道

熊谷神社本殿

清々しい、ご神体の御瀧。

さらに立谷沢川の上流、玉川第六砂防堰堤へ。

色玉石を埋め込んで描かれた「登り龍」と「下り龍」。旧立川町出身の方が描いた図案を基に作られたもの。迫力があります。

堰堤の上を探検しました!

前半の締めくくりは岩鼻先生のお話。立谷沢川と羽黒修験や龍神信仰、火山と砂防の関係について学びました。